はじめまして!青森県出身の久米田麻衣です。

輸血が好きで行き着いた先、ガボン共和国で経験したこと感じたことをAll About Africaさんでお話ししたいと思います。

この記事の目次

臨床検査技師として青年海外協力隊に

臨床検査技師という職業を皆さんはご存知でしょうか?

医療ドラマにもなかなか出てこないレアキャラですが、皆さんも必ず何度かはお世話になっている存在で、血液検査や尿検査、心電図など診断や治療のためにあらゆる検査をする縁の下の力持ちのような医療職です。

私は青森県にある弘前大学病院の輸血部門で勤務し、血液型などの輸血に関わる検査や血液製剤の管理の他、学会発表や論文の執筆などを行い、どっぷりと輸血医療にのめり込むうちに2018年7月から青年海外協力隊として中部アフリカのガボン共和国で活動を始めました。

「輸血で救える命を一人でも多くする」

この言葉をモットーにガボン国立輸血センターで、輸血医療の向上のために日々奮闘しています。

ガボンの献血

皆さんは献血をしたことがありますか?

日本では献血は日本赤十字社が担っています。献血者を増やすために様々な工夫を凝らして献血ルームはカフェのようにお洒落で、お菓子や飲み物の他にもグッズを貰えるなどサービス満載ですよね。

命を救うボランティアをしつつ快適に過ごせるのは日本の献血の魅力です。

ではガボンではどうか。ご紹介していきましょう。

まずガボンの献血には2種類あります。

- 善意で自主的に血をあげる献血(日本の献血と同じ)

- 家族や友人が輸血を受けたので「輸血製剤1バッグにつき2人を連れてくる」という制度で連れて来られて血をあげる半強制的な献血

に分けられます。

アフリカの国々のでは①が多くなってきているそうですが、ガボンはこの②の献血が7割を占めており、まだまだ献血文化が根付いていないことが分かります。

ちなみに献血をした後のドナーに

と質問したところ、

と答える人もちらほら。献血そのものに対して正しい情報が不足していることも分かります。

ガボンでの献血の流れ

1.身分確認

身分証で確認している様子。フランスの管理システムを使用しており、データは全てパソコンで管理されています。なかなかハイテクですよね。

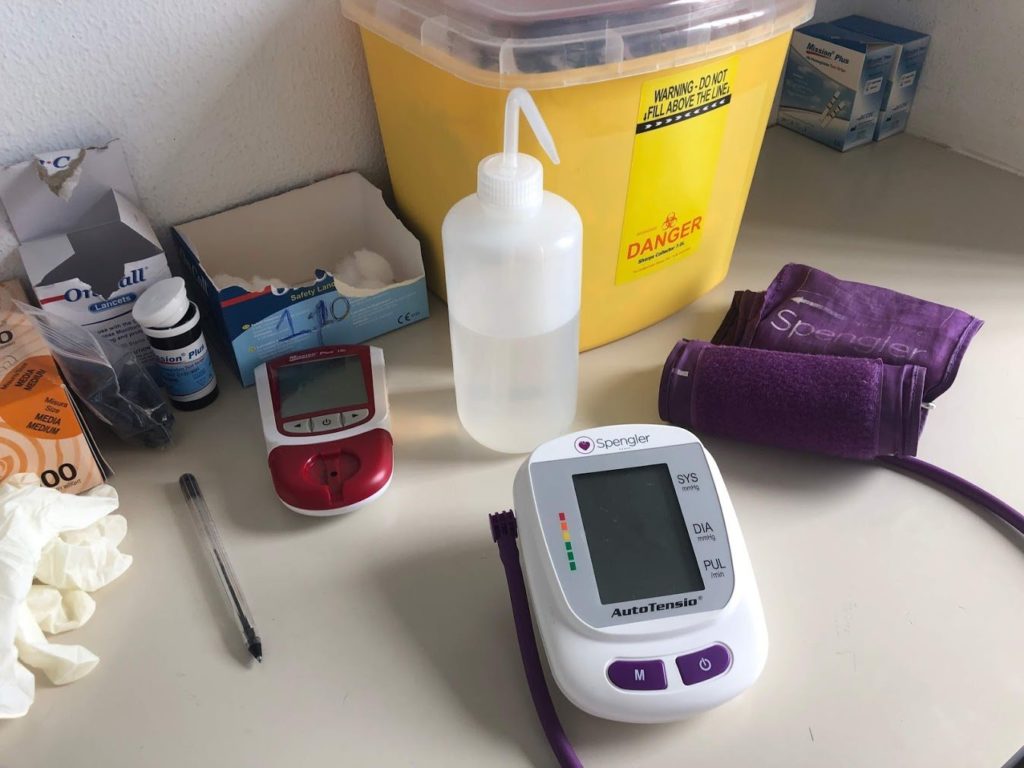

2.血圧、ヘモグロビン測定

献血できる健康状態かをみるために、血圧と体重を測定します。高血圧の人が多いです。

献血前には欠かせないヘモグロビン(貧血かどうかをみる項目)測定もしますが、検査試薬が無いときもあり、検査したりしなかったりです。

3.問診

問診票には健康状態や病歴などの質問が並びます。日本ではマラリアに罹った人は献血が出来ませんが、ここガボンでそんなに厳しくすると誰も献血できなくなるので、過去にマラリア罹患歴があっても献血できます。

最後に医師による問診。ここで追及される主な質問項目はズバリ「性生活」!

なかなか驚きの質問です。いるか、いないかではなく、何人か?と聞くのです(笑)

- そのパートナーとどのくらいの期間続いているのか?

- コンドームは使用しているか?

というようにかなりプライベートなことも聞いていきます。

驚きなのはパートナーの数。ゼロ人と答えた人は見たことがありません。男性は堂々と2人以上の人数を答えます。女性も2人以上パートナーがいる人が多く、性生活の活発さが窺われます。

これらの項目をパスできた人がいよいよ、献血です。

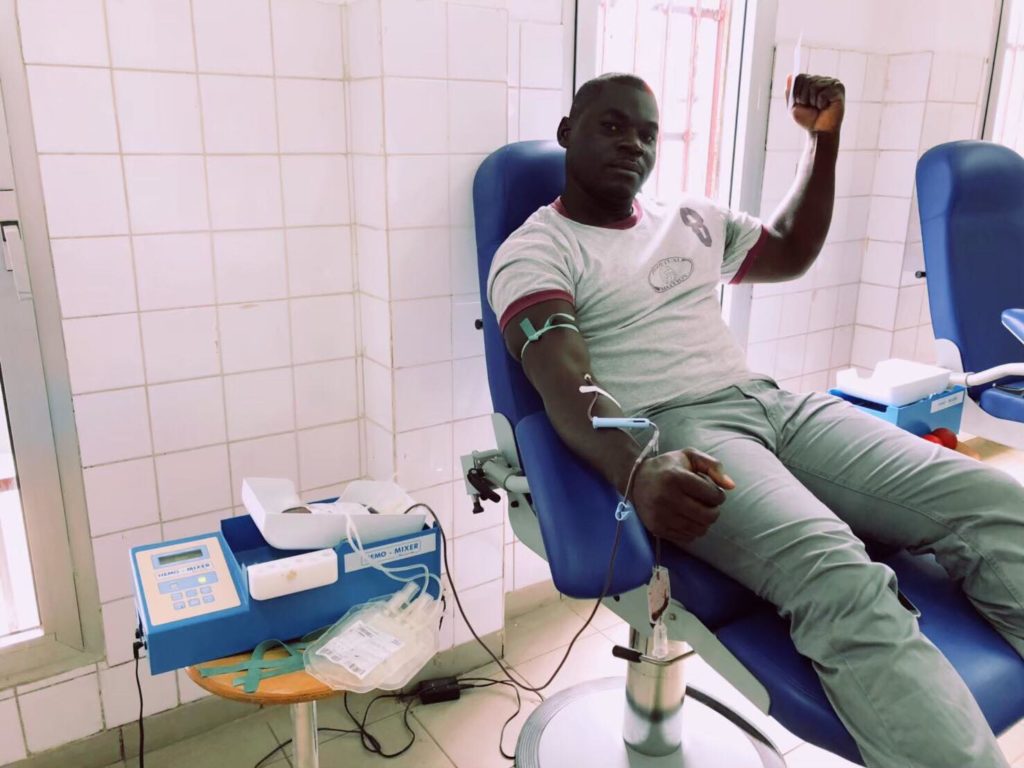

4.採血

ここでは450mlの採血が行われます。看護師さんは採血のプロ集団で、なかなか失敗することはありません。

しかもさすがアフリカ、歌いながらダンスしながら採血をしていきます。看護師さんも献血者も賑やかな様子です。でも雑談やスマホに夢中になって、450ml以上採血されてしまう献血者もちらほら。

また、採血バッグの使い方が違ったり、消毒が不十分だったりなど手技に問題がありましたが、私の活動に採血手技の改善を組み込み長期間かけてじっくりと指導していったため現在は、採血量も守られ、適切な方法で安全な採血が行われるようになりました。

正しい情報や知識が欠けているだけで、その欠けている部分を補填と修正をすれば、格段に改善される可能性は大いにあると分かりました。

ちなみに献血のあの太い針を怖がる人は多く、涙を流す人もいます。

5.軽食

輸血センター内にカフェが併設されていて、献血後はそこで軽食を食べることができます。メニューは、パスタサラダやスープなど様々です。

日本のように飲み食べ放題ではありませんが、献血者さんは喜んで食べて帰っていきます。

以前は簡素なサンドイッチだったのですが、協力隊としての活動でこのカフェのサービス改善を強化した結果、宗教にも配慮したバラエティーのある軽食になり衛生面も改善されました。

ガボンは見た目重視

ガボンの国民は見た目を重視します。

みなさんも輸血センターの内装や外観の様子をみて、お気づきになられたと思います。豪華なんです!

ラグジュアリーなものを好むガボン人なので、見えるところは美しく豪華にしていきます。クーラーも16℃設定でキンキンに部屋を冷やしています。こうやって、見た目も温度も快適にさせることで献血者の増加をはかっています。

試薬の在庫が底を尽きたり、採血に必要な物の質が落ちたなと思うと、たいていは内装の工事が始まります。お金のかけ方が違うだろうと思うことが多々なのですが、これがガボンです。

医療の現実

ガボンを含めて途上国の医療は過酷で、時に心が追い付かないほどに残酷です。

日本では、病院に行ったら検査も治療も大体のことは来院したその病院で済み、薬局にいったら薬が手に入ります。その当たり前のことが、ここでは違います。

- 病院に行っても医者が出勤していない

- 検査や治療を受けるためにはそれに必要な物品を自分で購入して病院へ戻る

- 薬局には薬が無いことが多い

- しかも薬は高いので買うか買わないかの選択を迫られる。

これがこの国の当たり前です。

輸血センターでは、貧血の患者本人が検査検体と処方箋を持って来て、血液製剤を買っていく光景をよく見ます。輸血が間に合わなくて患者が亡くなったという話も日常茶飯事です。

申し訳ないことに、輸血製剤の在庫が無いために亡くなっていった患者さんの話も聞きます。

この現状に心を痛める日々ですが、最も辛く言葉を失ってしまうのは、この現状をしょうがないことだと諦めてしまっている現地の人々の姿です。

命は唯一無二の大切なもの、それは世界で共通だけれども、その重みは違っている。生きている環境が違うだけで、こんなにも医療は変わってしまうのだという、理想と現実のうち、どうにもならない現実を突きつけられる日々です。

協力隊として私に出来ること

協力隊としての私の活動には、この国の医療を変えるほどの力はありません。それでも、私の活動を通して助かる命が一人でも増え、その助かった命が次の命へとつながること期待して活動しています。

残念ながら現在私はCOVID-19の影響で日本に一時帰国しましたが、今の時代はインターネットでやり取りができるので引き続き輸血医療向上のために現地の職員と協力していきます。直接の技術指導はできなくでも、やれることをやっていきます。

そして共に働いた現地の職員たちが、私から得た新しい技術と知識を彼らのものとしてガボンのために使い、いつか彼らが世界を変える力になってくれることを願っています。

ガボンについてもっと詳しく知りたい方は、ブログでもお待ちしています!

fa-calendar-check-ohttps://maaaai0519.hatenablog.com/